交通事故相談@松阪 by 弁護士法人心

交通事故に関する弁護士選びのポイント

①交通事故に本当に詳しい弁護士に依頼する

どの弁護士に依頼するかによって、治療を受けられる期間や損害賠償額に大きな差が出ることが少なくありません。

交通事故は高い専門性が求められる分野であり、弁護士であれば誰でも交通事故に詳しいというわけではありません。

治療や賠償の点で不利にならないためには、医学的知識、正確な後遺障害の認定基準、保険会社との交渉方法、損害額の算定基準などの専門的知識を持っているなど交通事故に本当に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

②後遺障害申請に対応できる弁護士に依頼する

後遺障害が認定されるかどうかで、損害賠償額は大きく異なり、事案によっては1ケタ違ってくるにもかかわらず、適切な後遺障害の認定を受けられない方が少なくありません。

不当に後遺障害が否定されないための通院方法、医師への症状の伝え方、受けるべき検査、後遺障害の申請方法等についてもアドバイス・対応できる弁護士に依頼すべきです。

③交通事故についての実績がある弁護士に依頼する

交通事故の取扱件数は弁護士によって大きな差があり、交通事故をほとんど扱わない弁護士もいれば、年間300件の交通事故を解決している弁護士もいます。

弁護士によって交通事故に関する経験やノウハウが大きく異なるので、実績のある弁護士に依頼することがとても重要です。

弁護士法人心が選ばれる理由

①交通事故チームが集中的に対応

保険会社の元代理人弁護士、交通事故の経験豊富な弁護士、保険会社のOB、後遺障害認定機関の元職員らで「交通事故チーム」を作り、交通事故チームの弁護士が交通事故案件に集中的に対応することで、ハイクオリティーかつハイスピードでの事件解決に努めております。

②後遺障害認定機関の元職員

後遺障害認定機関に15年間所属し、後遺障害の認定基準の作成や、難易度の高い案件の認定業務に携わってきたスタッフや、最前線で後遺障害の認定や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフなどが後遺障害に精通した者が在籍しています。

そのため、高次脳機能障害のような難易度の高い案件から、むち打ちなどの後遺障害認定に関する正確な知識が必要な案件まで、後遺障害に関するあらゆる案件に対応できます。

③圧倒的な交通事故解決実績

当法人では、これまで累計20,000件以上の交通事故の解決をしてきました(※)。

このように圧倒的な経験を積んでおり、膨大なノウハウを蓄積しておりますので、難易度の高い複雑な交通事故まで対応が可能です。

※ 平成21年1月から令和4年12月までの累積解決数(相談件数や受任件数ではなく、ご依頼をお受けし、最終解決まで至った件数です。)

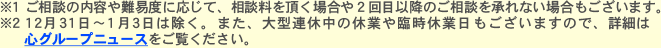

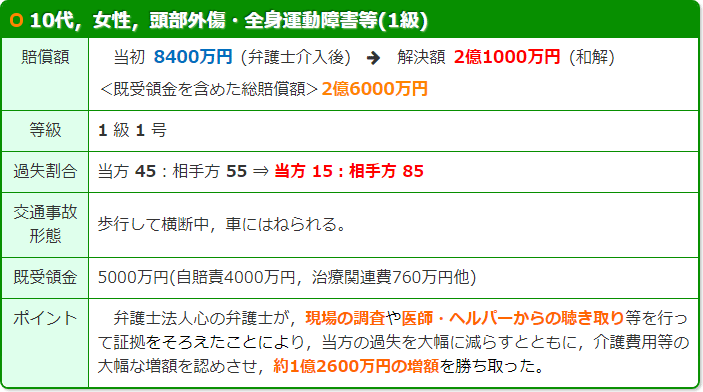

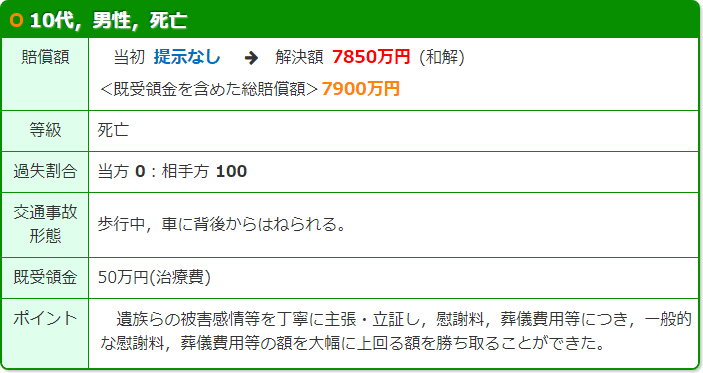

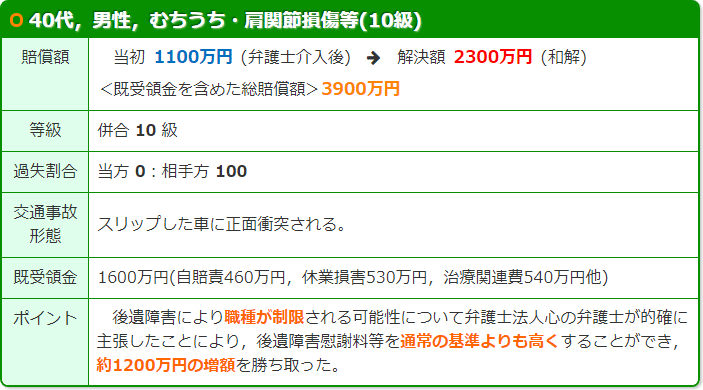

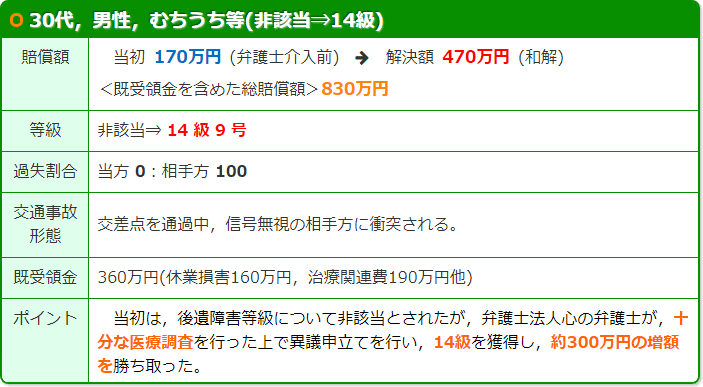

弁護士法人心の交通事故解決実績

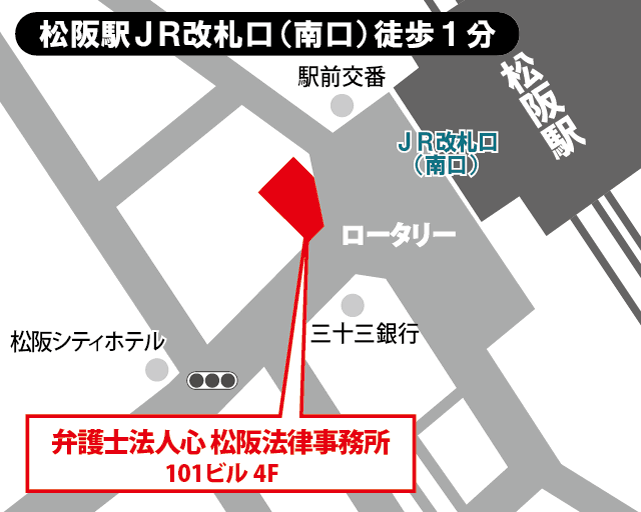

弁護士法人心 松阪法律事務所 所在地

松阪駅から弁護士法人心 松阪法律事務所へのアクセスについて

1 松阪駅で降りて南口に向かってください

当事務所の最寄り駅は松阪駅です。

JR・近鉄のどちらで駅までお越しいただいた場合でも、案内板に従い「南出口」へ向かってください。

2 JR側改札(南口)を出てください

連絡通路を通られた方は、階段を降りた先の左側にある改札から出てください。

JRの1番線で電車を降りた方は、降りたホームにある改札から出てください。

3 駅を出てまっすぐお進みください

駅を出たら、タクシー乗り場があります。

そちらを右手にまっすぐお進みいただくと、横断歩道がありますので、渡ってください。

右手側に見える茶色いビルに当事務所が入っていますので、そちらを目指してください。

4 事務所前の横断歩道を渡ってください

事務所の前に横断歩道がありますので、渡ってください。

5 4階に事務所があります

101ビルの4階に弁護士法人心 松阪法律事務所があります。

エレベーターでお越しください。

交通事故お役立ち情報

交通事故被害者が受け取る慰謝料の算定基準

交通事故によってお怪我をされた場合、事故の相手方に対して慰謝料を請求することができます。

では、慰謝料の金額はどのようにして算定されるのでしょうか。

慰謝料の金額の算定基準としては、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)の3つがあります。

1 自賠責保険基準

自賠責保険とは、自動車を運転する場合に必ず加入しなければならない強制保険であり、交通事故の被害者に対して最低限度の補償をすることを目的としています。

自賠責保険基準における慰謝料の金額は、「通院期間×4300円」か、「実通院日数×2×4300円」のどちらか安い方で計算されます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

もっとも、自賠責保険から支払われる金額は、怪我の場合120万円が上限と定められています。

2 任意保険基準

任意保険基準とは、自動車の運転手が任意に加入している保険会社が内部的に決定している慰謝料金額の算出基準をいいます。

この基準は、保険会社ごとに異なっており、個別の事案によっても異なることがあるなど、不明確な部分が多いものとなっています。

ただ、一般的に裁判基準よりは低い金額であることがほとんどです。

3 裁判基準(弁護士基準)

裁判基準とは、文字通り裁判をした場合に裁判所が使う基準のことをいいます。

弁護士が相手方保険会社と示談交渉等をする場合にも、この基準をベースにすることから、弁護士基準とも呼ばれています。

この基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍に、表の形で掲載されています(本の色が赤いことから、「赤い本」などと呼ばれます。)。

裁判基準では、怪我の重さによって別表Ⅰと別表Ⅱが使い分けられ(むちうち等の他覚所見のない怪我は別表Ⅱ、それ以外は別表Ⅰ)、入通院の期間をもとに慰謝料金額が算定されます。

4 慰謝料金額についてのご相談は弁護士法人心まで

①の自賠責保険基準は、交通事故被害者の方に最低限の保障をするものであることから、裁判基準よりも金額としては低いです。

また、保険会社も、「任意保険基準により算出しました。」として慰謝料金額を提示してくることがありますが、任意保険会社は被害者の方に支払う金額を抑えようとしているため、裁判基準よりも低い金額であることが多いのが実情です。

保険会社が提示している金額だから間違いないだろうと思って、そのまま示談書にサインしてしまうと、本来受けられるはずの賠償を受けられずに終わってしまうことがあります。

自分がどれくらいの慰謝料をもらえるのか、相手方から提示された慰謝料が妥当なのか、知りたいという方は、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

当法人では、交通事故チームを作り、日々多くの交通事故案件を扱っております。

松阪市及びその周辺で弁護士をお探しの方は、松阪駅から徒歩1分の弁護士法人心松阪法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

交通事故被害者の逸失利益

1 交通事故における逸失利益とは

交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合、その影響で今まで通り仕事ができないこともあります。

このような場合に、交通事故に遭わず、今まで通り仕事ができていれば得られたであろう収入を後遺障害逸失利益と言います。

2 逸失利益の計算方法

逸失利益は、「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」で計算されます。

- ⑴ 基礎収入

-

基礎収入は、原則として事故前の現実の収入額によります。

給与所得者であれば、原則として事故前の給与額(賞与や扶養家族手当等の手当も含まれます。通勤手当等の実費手当は含みません。)を基礎とし、源泉徴収票が重要な資料となります。

事業所得者の場合、事故前年の確定申告所得額によって基礎収入を認定します。

確定申告をしていないような場合、現実の生活を維持するために相当の収入があったことを立証して、賃金センサスと呼ばれる平均賃金等の統計資料をもとに基礎収入を算定する例もあります。

主婦の場合の基礎収入は、賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を基礎収入とされ、それ以上の収入を得ていれば、現実の収入金額が基準となります。

- ⑵ 労働能力喪失率

-

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって変わり、例えば14級であれば5%、12級であれば14%、3級以上であれば100%というように、後遺障害の等級が重くなるほど労働能力喪失率も高くなります。

もっとも、これらの数字は一定の目安であって、被害者の職業、年齢、後遺症の部位・程度等を総合して認定されます。

- ⑶ 労働能力喪失期間

-

労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの期間か、簡易生命表の平均余命の2分の1のどちらか長い方とされています。

また、症状固定時に67歳を超えている場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。

- ⑷ ライプニッツ係数

-

そもそも、逸失利益は、将来得られるはずであった収入を、現時点で請求するものであることから、中間利息をあらかじめ差し引かなければなりません。

その計算方法として使用されるのがライプニッツ係数です。

この数値も、労働能力喪失期間によって変わります。

3 逸失利益の計算は弁護士にご相談を

自分の後遺障害逸失利益はいくらくらいになるのか知りたい、相手方から提示されている金額が妥当なのか疑問に思っているという方は、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

弁護士法人心は、交通事故チームを作り、多数の交通事故案件を取り扱っております。

松阪で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心松阪法律事務所まで、ご相談ください。

交通事故における後遺障害の申請と異議申立て

1 後遺障害等級認定申請について

交通事故に遭遇し、その治療を続けたにもかかわらず、何らかの症状が残ってしまうことがあります。

そして、残ってしまった症状の内容・程度によっては、後遺障害として、損害賠償を受けることができます。

後遺障害として賠償を受けられる場合、怪我についての慰謝料とは別に、後遺障害が残ったことについての慰謝料の賠償を受けることができます。

また、後遺障害が残ってしまったことにより生じる減収に対する賠償である逸失利益も請求することができます。

2 後遺障害等級認定申請の方法

後遺障害等級認定の申請は、交通事故による受傷後、治療を継続し、症状が固定した後に行うことになります。

症状固定とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときを指します。

簡単にいうと、これ以上良くならないような状態になったとき、症状が一進一退で改善の余地がなくなったときが症状固定です。

症状固定となった後、必要書類をそろえて申請することにより、後遺障害等級に該当するかどうかの審査を受けられます。

申請は、相手方保険会社に準備・申請手続を任せる事前認定という方法と、ご自身で書類をそろえて申請する方法(弁護士に依頼して申請する場合も含む)があります。

3 異議申立てとは

申請をすると、個人差はありますが、1から3か月くらいの期間で審査結果が出ます。

最初の申請により、意図していたとおりの結果が出た場合はよいですが、意図していたものよりも低い等級が認定される場合や、残念ながら後遺障害に該当しないとされてしまう場合(非該当)もあります。

その場合、認定結果に対して不服を申し立てることができます。

これを異議申立てといいます。

初回の申請と、2回目の申請である異議申立てとでは、審査する側からも扱いが変わり、異議申立ては初回申請よりも事実上厳密な審査がなされる傾向にあります。

当然、初回の申請結果を受けて、反証資料も提出しますので、初回申請の結果が不本意なものであっても、異議申立てにより満足な結果が得られることも多々あります。

4 後遺障害なら弁護士法人心まで

弁護士法人心では、弁護士と後遺障害に詳しいスタッフがチームを作り、適切な後遺障害認定が受けられるよう全力でサポートいたします。

松阪で後遺障害なら、弁護士法人心松阪法律事務所にご相談ください。

交通事故の評価損

1 評価損

⑴ 評価損とは

交通事故により車の修理が必要になった場合、仮に修理をしたとしても、修理後の車は事故に遭う前と同程度の価値を有するわけではありません。

通常、事故にあった車として、価値が下がってしまうことが多いです。

車の価値が事故前に比べて下がってしまったことによる損害は、通常評価損として賠償請求します。

⑵ 評価損はどのような場合に請求できるか

評価損は、修理を前提にして、修理歴が残ることにより価値が下がった場合に請求するものです。

そのため、修理をせずに車を買い替える場合には、評価損を請求することはできません。

⑶ 評価損を請求すれば、必ず支払ってもらえるのか

事故に遭って車を修理したことにより、車の価値が下がったとしても、減価額を全額賠償してもらえるわけではありません。

そもそも、評価損を認めるかどうかについては、裁判例においても争いがあるところです。

そのため、仮に裁判をしたとしても、評価損そのものが否定される可能性もあります。

評価損について認めた裁判例も多数ありますので、評価損を請求したい場合には、評価損について認めた裁判例を根拠に主張していくことも可能です。

⑷ 評価損について、全額支払ってもらえるのか

評価損が仮に認められたとしても、減価分が全額認められることは通常ありません。

修理費の10~30%が支払われることもありますが、いくら支払われるかは事案によって異なります。

⑸ 評価損については、どのように証明するのか

事故によって実際に車の価値が下がっていたとしても、単に「下がった」と主張するだけでは認められません。

証拠がないことには、主張が正しいかどうかが判断できないからです。

評価損の立証方法はさまざま考えられますが、裁判でもよく使われるのが、日本自動車査定協会の事故減価額証明書という書類です。

この証明書を発行してもらえると、評価損がいくらであるかを書類で証明してもらうことができます。

ただし、この証明書は必ず発行してもらえるわけではないこと、発行にあたって費用がかかること、この証明書自体の信用性はそこまで高くなく、証明額全額が賠償されることは通常ありませんので、その点は注意が必要です。

2 弁護士へのご相談

以上のように、交通事故の評価損については、裁判例でも結論が分かれるほど複雑な面を有しています。

そのため、評価損の請求を検討される場合には、弁護士にご相談いただき、請求の方法を検討していただいた方が安心です。

評価損の請求をご検討中の方は、ぜひ一度、弁護士法人心松阪法律事務所までご相談ください。

交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料

1 後遺障害等級が大切

交通事故で治療を継続したけれども、治り切らない場合、相手方の加入する自賠責保険に後遺障害認定申請をすることができます。

申請の結果、後遺障害等級が認定されると、自賠責保険や任意保険会社から後遺障害慰謝料が支払われることになります。

自賠責保険で認定され得る等級は、1級から14級まであります。

支払われる後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級によって変わります。

そのため、適切な後遺障害慰謝料を獲得するためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。

2 後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料の金額は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)によれば、以下のとおりです。

1級:2800万円、2級:2370万円、3級:1990万円、4級:1670万円、5級:1400万円、6級:1180万円、7級:1000万円、8級:830万円、9級:690万円、10級:550万円、11級:420万円、12級:290万円、13級:180万円、14級:110万円

認定される等級が1つ違うだけで、後遺障害慰謝料の金額が数十万円から数百万円も違ってきます。

交通事故に関する弁護士費用※

弁護士法人心 松阪法律事務所

<三重弁護士会所属>